Wandaufbau

Das A und O einer Sauna ist die Wandkonstruktion. Die soll natürlich stabil sein, aber soll vor allem auch gut isolieren. Die Wärme soll ja schließlich in der Kabine bleiben. Die Bauweise ist bedeutend anders für Massivholzsaunen als für Elementsaunen. Die Wände von Massivholzsaunen sind – logischerweise – aus Massivholz, meistens in einer Breite von mindestens 4,4 Zentimeter. Aber breiter geht natürlich auch. Der große Nachteil: das Massivholz ist wegen der Dicke nicht gerade billig. Außerdem fühlte ich mich als Heimwerker besser geeignet eine Elementsauna zu bauen.

Elementsaunen werden in unterschiedlichen Schichten hergestellt:

- Eine Außenschale

- Eine Rahmenkonstruktion

- Dämmung

- Abhängig von der gewählten Dämmung eine Alu-Dampfsperre

- Profilholz (Innenverkleidung), mit oder ohne Konterlattung

So dünn wie möglich, aber...

Da der Raum leider nur 196 Zentimeter breit ist, war es für mich sehr wichtig, die Wände so kompakt (dünn) wie möglich zu bauen, ohne bei der Stabilität der Konstruktion und bei den Dammwerten der Wand einbüßen zu müssen.

Mit Hinterlüftung

Man braucht unbedingt auch einen Lüftungsabstand zwischen Saunawand und Kellerwand, sodass auch hinter der Kabine Luft zirkulieren kann. Dies ist extrem wichtig um Schimmelbildung (durch Luftfeuchtigkeit und schwenkende Temperaturen) zu verhindern.

Der empfohlene Mindestabstand zur Wand beträgt 5 Zentimeter. Wenn es um eine Außenwand handelt (die ja nicht immer gut isoliert ist), sollten allerdings 10 Zentimeter eingehalten werden.

Da unser Haus ein sehr gut isoliertes Neubau-Einfamilienhaus ist, habe ich mich an jeder Seite für den Minimumabstand von 5 Zentimeter entschieden. So gehen in der Breite nur 10 Zentimeter „verloren“ für die Hinterlüftung der Kabine.

mit stabilen Wände

Die Saunawände müssen natürlich extrem stabil sein. Die Kabine hat nämlich ein ordentliches Eigengewicht, und außerdem sollte die Konstruktion ja auch die Saunabänke und Saunagäste tragen können. Deswegen habe ich mich entschieden für folgende Schichten:

- Außenschalen aus die dünnsten OSB-Platten mit Nut und Feder, die ich auf dem Markt gefunden habe (1,2 Zentimeter)

- Rahmenkonstruktion (4,5 Zentimeter stark für die Wände, 6 Zentimeter stark für die Decke)

- Dämmung (4 Zentimeter starke Mineralwolle für die Wände, 6 Zentimeter für die Decke)

- Alu-Dampfsperre (0,01 Millimeter Stark)

- Profilholz in Erle ohne Konterlattung (1,5 Zentimeter stark)

Daraus ergibt sich eine totale Wandstärke von insgesamt 7,2 Zentimeter.

An den sichtbaren Seiten habe ich als Außenschale das gleiche Profilholz in Erle genommen, wie die Innenverkleidung. Die Wände oder Teile von Wände sind also dementsprechend noch mal 3 Millimeter stärker.

1. Grundrahmen / Sockel

Da die Sauna großenteils in einer Nische des Raums steht, habe ich mich entschieden erst den Grundrahmen zu machen, und dann jede einzelne Wand separat (also liegend) zu machen, und dann auf dem Grundrahmen zu schieben und zu fixieren.

Theoretisch wäre es ja einfacher, zuerst die komplette Rahmenkonstruktion zu bauen, und zunächst die Außenverkleidung aus OSB-Platten. Bei dieser Bauart wäre es aber unmöglich gewesen an 3 von 4 Wände genügend Platz zu haben, die OSB-Platten zu verschrauben (da die Kabine ja nur 5 Zentimeter von der Wand entfernt ist). Theoretisch wäre es auch möglich die Grundkonstruktion mit Rahmen und OSB-Platten freistehend aufzubauen, und dann an dem richtigen Ort zu schieben. Aber die Räumlichkeiten des Kellerraums haben auch diese Option unmöglich gemacht.

Also ging es zuerst an dem Grundrahmen. Dabei entschied ich mich für Rahmenholz von 4,5 Zentimeter stark auf 9 Zentimeter hoch. Einerseits ergibt das ein sehr stabiler Grundrahmen. Andererseits habe ich mich für die 9 Zentimeter Höhe entschieden, falls mal ein Problem mit (Grund)Wasser im Keller auftreten sollte. Zum Glück gab es dies noch nie (und das bleibt hoffentlich auch so!), aber so gehe ich auf Nummer sicher, dass die Dämmung nie von unten Feuchtigkeit ziehen kann. Mineralwolle gibt Näße nämlich überhaupt nicht gut ab, mit großem Schimmelgefahr zu Folge.

Also wenn jetzt mal ein bisschen Wasser im Keller kommen sollte, oder die Waschmaschine, die neben der Sauna steht, mal spinnt, wird zwar der Grundrahmen naß, aber bleibt die Dämmung bis zu einer Höhe von 9 Zentimeter geschützt und trocken.

Da der Keller leider nicht vom meist begabten Fliesenleger gefliest wurde, gab es mehrere Unebenheiten im Boden, die ein wasserwaagerechtes Arbeiten unmöglich machten. Deswegen habe ich mich entschieden, den ganzen Sockel an der unteren Seite mit einem 4 Zentimeter breiten Kompriband zu versehen. Dieses Kompriband dehnt sich auf 2 Zentimeter aus, sodass alle Unebenheiten der Fliesen praktischerweise ausgeglichen werden. Und ein extra Vorteil: so ist die Kabine von unten auch ziemlich gut abgedichtet.

Das Kompriband gibt es nicht im üblichen Baumarkt. Da findet man lediglich dünnes Kompriband (1 bis 2 Zentimeter), gedacht für Abdichtung von Fenstern und Türe. Ich habe das Kompriband online gefunden, über Amazon.

Das Produkt ist Spitze; es lässt sich ganz einfach aufkleben und verarbeiten und dehnt innerhalb von ca. 2 Stunden auf der kompletten Stärke aus. Das Band hält sehr gut und hat alle Unebenheiten ausgeglichen, genau so wie ich es gehofft habe.

2. Rahmenkonstruktion und Außenverkleidung

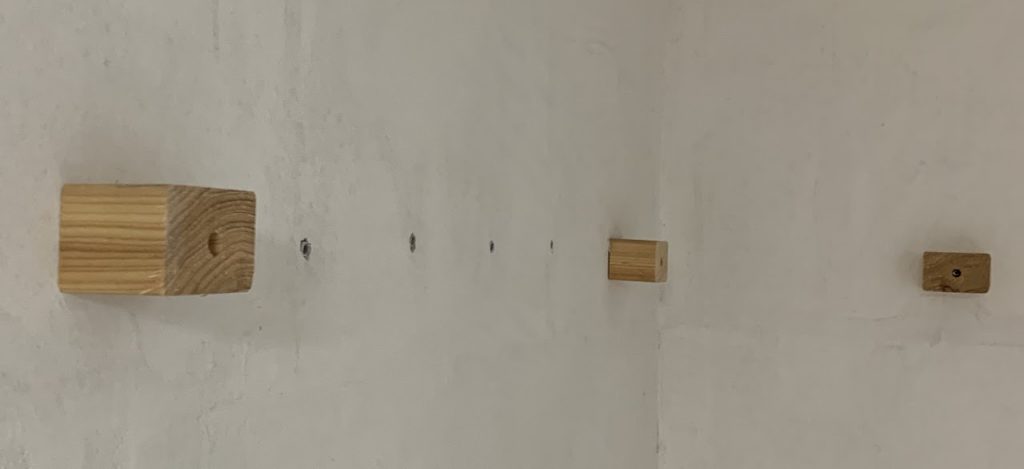

Für die Rahmenkonstruktion habe ich ein sogenanntes „Jig-Set“ genützt, sodass ich ohne Metallwinkel stabile Verbindungen zwischen zwei Pfosten machen konnte. Mit einer spezifischen Bohrsjablone und Bohrer wird erst mal ein Loch in einem bestimmten Winkel vorgebohrt. Wenn die Bohrungen fertig sind (ich habe 3 pro Verbindung gemacht), kann der Pfosten festgeschraubt werden.

Ich habe schon viele Holzbauprojekte hinter mir; die Sauna war aber das erste, wo ich das Jig-Set verwendet habe. Und ich bin total begeistert. Das Set gehört jetzt zu meiner festen Heimwerkerausrüstung, und wird ständig genützt.

Das Vorbohren beansprucht zwar ein bisschen Arbeitszeit, aber nach ein bisschen Übung geht das richtig flott. Ich würde mal behaupten: Metalleckverbindungen sind von der Arbeitszeit her genauso aufwendig wie das Jig-Set. Metallverbindungen sind aber relativ teuer (pro Ecke eine Verbindung plus 6 Schrauben). Und für eine Sauna werden viele Eckverbindungen gebraucht…

Mit dem Jig-Set, hingegen, brauche ich lediglich drei Schrauben. Also ein klarer Vorteil für den Geldbeutel und für das Saunabau-Budget.

Hier ein Paar Bilder um das ganze ein bisschen deutlicher zu machen.

Das Jig-Set kann abhängig von der Breite und Stärke des verwendeten Holzes eingestellt werden, sodass die Bohrlocher tiefer oder weniger tief sind, und näher oder weiter entfernt von der T-Verbindung. Ich empfehle da ein Paar Probelöcher zu bohren, um zu schauen welche Einstellung am besten für das Rahmenholz geeignet ist.

Wichtig ist aber, dass die Schrauben einen nicht-versenkbaren Kopf haben. Sonst könnten die Schrauben das Rahmenholz zersplittern. Ich habe dazu Spax-Schrauben mit einem Halbrundkopf und Vollgewinde gekauft, in 5,0 x 70 mm. Die Schrauben sind ziemlich speziell, also in dem Baumarkt nur schwierig (und teuer!) zu finden. Über Amazon habe ich das ganze aber kostengünstig in einer 500er Packung bestellen können.

Die Länge der Schrauben soll aber natürlich immer auf der Stärke des Rahmenholzes abgestimmt sein.

Für die zwei 45-Grad-Ecken, wo später die Tür reingesetzt wird, habe ich im örtlichen Holzfachhandel zwei Pfosten (4,5 x 9 Zentimeter) über die ganze Länge in 45 Grad sägen lassen. Die kriegen das extrem präzise hin, und das hätte ich zu Hause mit meiner Kreissäge nie (so genau) geschafft.

3. Dämmung und Dampfsperre

Für eine Sauna in Elementbauweise gibt es zwei Optionen, die Wände zu dämmen. Mit Holzfaser bleibt die Sauna diffusionsoffen, was bedeutet dass die ganze Wand, inklusive Dämmung, relativ gut Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Deswegen kann bei Holzfaser auf einer Alu-Dampfsperre verzichtet werden. Der Preis ist nur gering teurer als eine Dämmung aus Mineralwolle.

Ich habe mich aber für Mineralwolle – und also auch für eine Dampfsperre – entschieden, weil diese Art Dämmung mir einfacher in der Verarbeitung schien, und ich noch keine Erfahrung mit Holzfaser gemacht habe.

Danach habe ich dann die ganze Kabine mit einer Alu-Dampfsperre versehen. Die ist robuster und dicker als Alufolie, und hat als Funktion die Feuchtigkeit in der Sauna zu halten. Es ist extrem wichtig, dass die Dampfsperre absolut dicht ist, sodass keine Feuchtigkeit in der Isolierschicht kommen kann.

Die Dampfsperre wird erstmal mit einem Elektrotacker an den Rahmenholz befestigt. Zunächst wird jede Naht und jede Ecke, sowie auch jedes kleine Loch mit Alu-Klebeband zugeklebt. Hier lohnt es sich hochwertiges Alu-Klebeband zu kaufen. Einerseits weil die Baumarktqualität von herkömmlichen Alu-Kleber nicht für die Sauna gedacht ist, andererseits aber auch weil Profi-Alu-Klebeband sich viel besser verarbeiten lässt.

4. Die Saunatür

Wir haben uns für eine Glastür entschieden, weil die uns optisch mehr gefallen hat als eine Holztür. Sie gibt die Kabine einen recht modernen Look. Eine Glastür isoliert zwar nicht so gut, aber da unser Ofen eh schon recht kräftig ist, wird dieser Wärmeverlust (der trotzdem gering bleibt) gut aufgefangen. Am liebsten wollten wir die Saunatür auch ohne Schwelle. So ist es auch einfacher der Boden die Sauna zu putzen. Allerdings habe ich anfangs meine Zweifel gehabt, ob eine schwellenlose Tür in der 5-Eck-Konstruktion ausreichend stabil sein würde.

Die Saunatür haben wir recht günstig online bestellt. Sie ist schwellenlos, 69 Zentimeter breit (statt die üblichen 59 Zentimeter) und hat einen modernen vertikalen Griff. Da die Saunatür ja maßangefertigt wird, betrug die Produktions- und Lieferzeit circa 3 Wochen.

Der Einbau lief reibungslos, und habe ich sogar komplett alleine geschafft. Nur ist das Sicherheitsglas (8 mm) unglaublich schwer. Also habe ich erstmal das Glas aus dem Rahmen entfernt, dann der Holzrahmen montiert, und dann das Sicherheitsglas wieder eingehängt.

Damit war die Wandkonstruktion fertig, bis auf der Innenverkleidung!